こんにちは!薬剤師のぷちゃんです。私は薬剤師国家試験に浪人し、予備校に通わず合格しました。その経験をもとに、科目別の勉強方法を紹介します。

今回は生物の勉強方法についてです!

生物の勉強法のポイント

薬剤師国家試験の生物では、広範囲かつ、基礎知識から深い理解まで求められます。

この生物という科目に対して、私が考える3つのポイントを紹介します。

01|頻出範囲を優先的に!

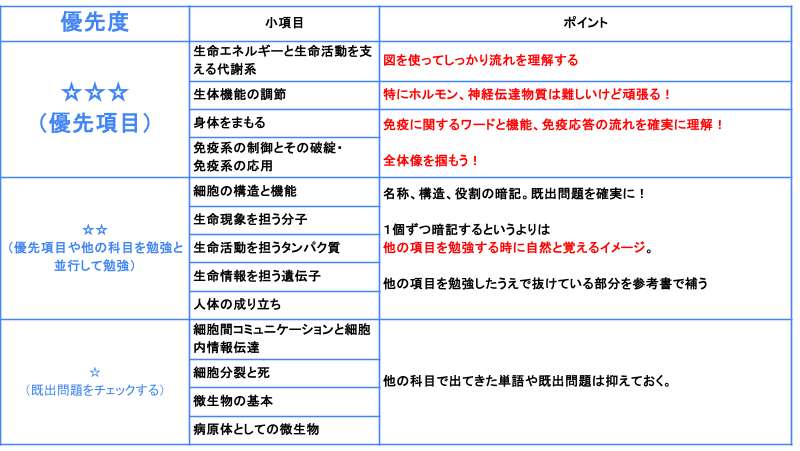

厚生労働省策定の薬剤師国家試験出題基準に記載されている生物の出題範囲をつかって

優先度の表を作ってみました↓

大雑把な表ではありますが、こんな感じで優先順位分けして、

時間をかけて理解すべき範囲と、暗記で対応できる範囲を意識して勉強するといいかなと思います。

ちなみに、浪人当時の自分はここまで分析して勉強を始めたわけではなく、

過去問(10年分)を勉強していく中で、何度も扱われている範囲が自然と見えてきた、という感じでした。

02|イメージ図を描く!

生物の範囲は特に、文章だけでは理解しづらい問題が多いです。

必須問題レベルや、薬理の作用機序を答える問題であれば、間違いの選択肢を正す方法で、ある程度の改変問題に対応できますが、

生物は文章自体が複雑な問題が多いので、イメージ図を描いて、一つ一つ理解しながら勉強を進める方がおすすめです。

例えば

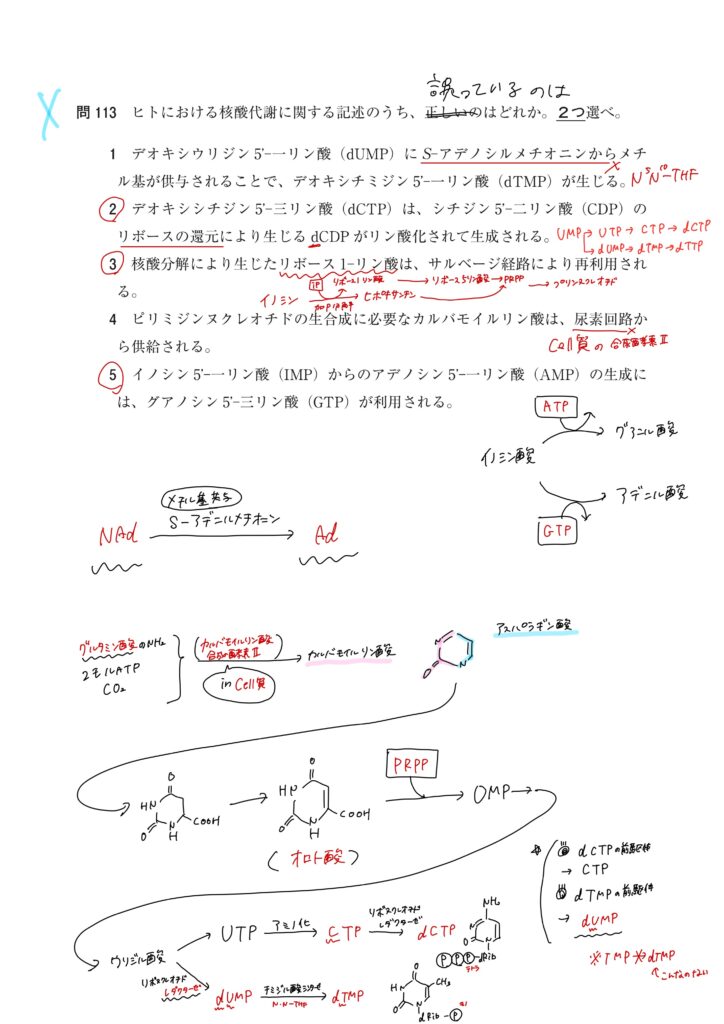

第104回問113 ヒトにおける核酸代謝に関する記述のうち、誤っているのはどれか。2つ選べ

1.デオキシウリジン 5ʼー一リン酸(dUMP)に Sーアデノシルメチオニンからメチル基が供与されることで、デオキシチミジン 5ʼー一リン酸(dTMP)が生じる。メチレンTHF

2.デオキシシチジン 5ʼー三リン酸(dCTP)は、シチジン 5ʼー二リン酸(CDP)のリボースの還元により生じる dCDP がリン酸化されて生成される。

3.核酸分解により生じたリボース 1ーリン酸は、サルベージ経路により再利用される。

4 ピリミジンヌクレオチドの生合成に必要なカルバモイルリン酸は、尿素回路から供給される。細胞質のカルバモイルリン酸合成酵素Ⅱ

5 イノシン 5ʼー一リン酸(IMP)からのアデノシン 5ʼー一リン酸(AMP)の生成には、グアノシン 5ʼー三リン酸(GTP)が利用される。

この問題ですが、赤字の部分のように間違いを修正し、正しい文章5つを読んでも、

核酸代謝の流れをイメージしにくいです。

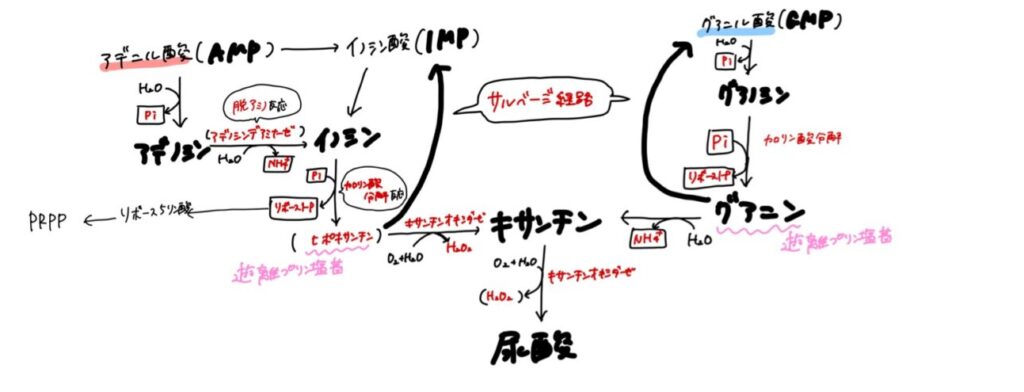

そこで書き込んだイメージ図はこんな感じ↓

このようなイメージ図を描くとき、意識していたのは、

参考書に書いてある図をただ転記するのではなく、理解しながら書くことです。

この図だったら、ウラジル酸が

→リン酸基が3個になってUT(テトラ)Pで、アミノ化されてシトシン

→レダクターゼで還元されて、「デオキシ」UMPになって、メチル化されてチミン

と考えながら書きました。自分が描いたイメージ図を見て、その解説を説明できるようにしましょう!

03|他の科目を勉強しながら理解を深める!

薬剤師国家試験で出てくるお薬たちは、生物に対して使うものなので

どの範囲においても、生物の知識が基盤となってきます。

特に薬理や治療の範囲では、生物の知識がある前提で文章が作られている問題もあります。

このような総合力を試す問題に対応するためにも、他の科目を勉強する中で理解が浅いと感じる生物の範囲は確実に理解できるように再度勉強する癖をつけておくといいと思います。

具体例を示します↓

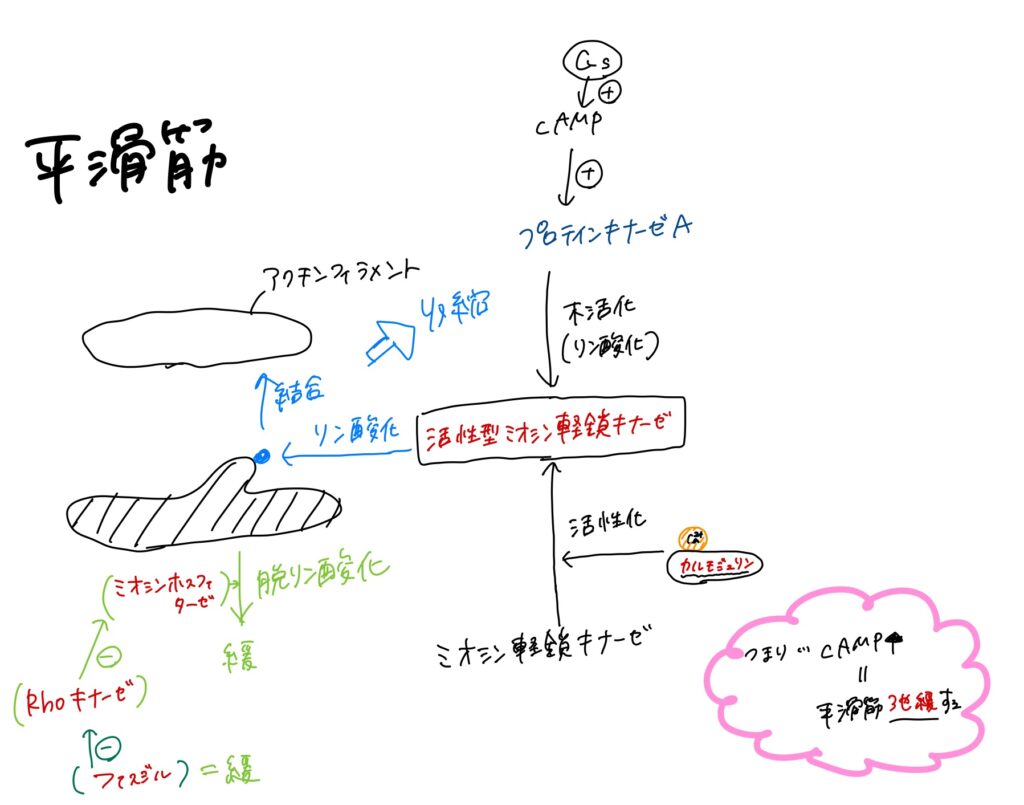

106回 問 155 選択肢の2

ファスジルは、Rho キナーゼを阻害してミオシン軽鎖の脱リン酸化を害することで、くも膜下出血術後の脳血管れん縮を抑制する。

この文章ですが、細かく見ると、薬理、治療、生物の知識が使われています。

薬理:ファスジルがRhoキナーゼを阻害することで筋攣縮を改善すること

治療:ファスジルがくも膜下出血術後の脳血管攣縮に適応があること

そして生物では、筋の収縮の機序とそれにかかわる酵素の働きです。

この問題を解くだけなら、キナーゼはリン酸化酵素だから脱リン酸化を阻害するのは違うか、、と正解できるかもしれません。(本試でわからなかったらそういう解き方でもいいと思います。)

でも本当はそういうことではなくて、

ファスジルは、「ミオシン軽鎖を脱リン酸化する酵素(ミオシンホスファターゼ)をリン酸化して不活化させるRhoキナーゼ」を阻害することで間接的にミオシン軽鎖の脱リン酸化を促進している。がた正しい理解です。

さらに、ミオシン軽鎖が脱リン酸化されると攣縮を抑制できる(筋が緩む)ということも理解している必要があります。

(イメージ図↓)

このように薬理の問題の選択肢1つとっても理解すべき生物の知識が隠れていたりします。

国試はこういうのを、「過去問であつかってるからわかるよね」って感じで出してきます。

自分が、”本当にその文章を確実に理解できているのかどうか”考えながらどの科目の勉強も進めていくと生物の範囲の理解はかなり深まると思います。

まとめ

生物は情報量がすごいです。

でも、他の科目含め、丁寧に問題と向き合っていけばどんどん知識が付くし理解も深まります。

最初は「意味わかんねーよこの文章」と思ってた問題も、ちゃんと理解できるようになります。

今回紹介した3つのポイントを是非参考に勉強してみてください!

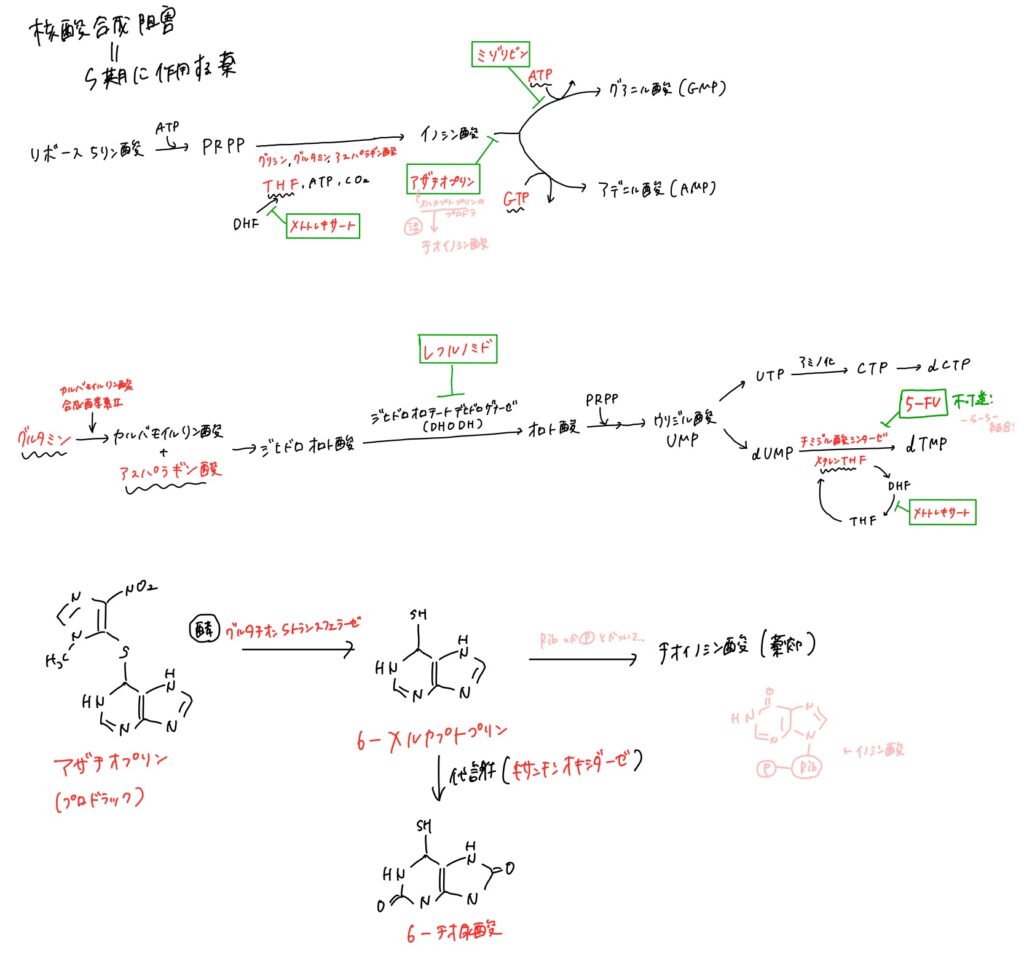

おまけ

イメージ図のところで扱った核酸合成の話題に関係して、他にも書いてたものがあったので載せておきます🐱

生物で描いたイメージ図に薬理の知識を書き込むと便利(^^)/

【核酸合成と関係する薬】

【尿酸の生成とサルベージ経路】

コメント